Autorin: Smilla Kolbe

Der Begriff „Dritter Ort“ wurde von Ray Oldenburg geprägt und beschreibt Orte, die als Ausgleich zu Familie und Beruf dienen. Aus einer amerikanischen Perspektive schaut Oldenburg sehnsüchtig nach Europa – Hier gibt es Pubs, Kaffeehäuser und Biergärten. Aber was ist eigentlich mit Bibliotheken?

The wonder is that so little attention has been paid to the benefits attaching to the third place. It is curious that its features and inner workings have remained virtually undescribed in this present age when they are so sorely needed and when any number of lesser substitutes are described in tiresome detail. Volumes are written on sensitivity and encounter groups, on meditation and exotic rituals for attaining states of relaxation and transcendence, on jogging and massaging. But the third place, the people’s own remedy for stress, loneliness, and alienation, seems easy to ignore.

– Ray Oldenburg, the great good place

Was sind Dritte Orte?

Um die Frage zu beantworten, ist es zunächst wichtig, die Eigenschaften des ersten und zweiten Ortes zu definieren. Der erste Ort beschreibt das Zuhause – ein persönlicher Rückzugsort, in dem die engsten Beziehungen gepflegt werden. Es handelt sich dabei um einen informellen Raum, der zugleich Schutz und Geborgenheit bietet, jedoch auch isolierend wirken kann. Der zweite Ort hingegen steht für das berufliche oder akademische Umfeld. Dieser Raum ist geprägt von Produktivität, Verantwortung und klaren Strukturen. Hier zählt weniger die individuelle Persönlichkeit als vielmehr die Erfüllung von Pflichten und die eigene Leistungsfähigkeit. Dritte Orte unterscheiden sich grundlegend von diesen beiden: Dritte Orte sind Räume der Gemeinschaft, in dem Menschen ungezwungen zusammenkommen können. Gesellschaftliche Merkmale wie Status oder Herkunft spielen hier keine Rolle und werden symbolisch an der Eingangstür abgelegt – ähnlich wie ein Mantel an der Garderobe eines Theaters oder Clubs. Diese neutrale Atmosphäre schafft die Grundlage für ein soziales Miteinander, das frei von äußeren Zuschreibungen ist.

Dritte Orte und ihr Hintergrund

Während meines Studiums bin ich auf das Konzept der „Dritten Orte“ gestoßen und war sofort fasziniert von ihrer Bedeutung für unsere Gesellschaft. Besonders Bibliotheken als dritte Orte haben mich angesprochen, da sie nicht nur Räume des Wissens, sondern auch der Begegnung und des Austauschs sind. In einer Zeit, in der Technologienutzung oft den direkten Kontakt mit Menschen ersetzt, halte ich solche Orte für unverzichtbar. Sie bieten die Möglichkeit, echte Gemeinschaft zu erleben und fördern das persönliche Wachstum, das nur durch zwischenmenschliche Interaktionen entstehen kann. Das Konzept der dritten Orte geht auf Ray Oldenburg (7. April 1932 – 21. November 2022) zurück. Oldenburg war ein amerikanischer Soziologe, der die Bedeutung informeller öffentlicher Treffpunkte für eine funktionierende Zivilgesellschaft, Demokratie und bürgerschaftliches Engagement betonte. Er prägte den Begriff des „Third Place“ (Dritter Ort) und schrieb das Buch The Great Good Place, das 1989 von der New York Times Book Review als Editor’s Choice ausgezeichnet wurde. 2001 veröffentlichte er zudem Celebrating The Third Place, das die Rolle und Bedeutung dritter Orte weiter vertieft.

Warum eignen sich gerade Bibliotheken als Dritte Orte?

Um dies genauer zu beleuchten, habe ich mir fachnahe Unterstützung geholt. Ich hatte die Gelegenheit, mit Herrn Michael Stünkel, dem Leiter der Zentralbibliothek Hannover, zu sprechen. Herr Stünkel arbeitet seit 1999 in der Stadtbibliothek Hannover und konnte gute Einblicke in die Transformation der öffentlichen Bibliotheken zu einem „Dritten Ort“ geben. Möchtest du das Interview lesen oder erstmal herausfinden, was dein Dritter Ort ist?

© Zentralbibliothek Hannover

Zentralbibliothek Hannover

Betritt man die Zentralbibliothek Hannover, sieht man hier und da Menschen, die Zeitung lesen und Kaffee trinken. Man hört die Schüler, die ihre Hausaufgaben erledigen. All das erstreckt sich über fünf Etagen, die durch eine innenliegende Treppe miteinander verbunden sind. Die Zentralbibliothek Hannover ist offen und lebendig.

Bibliotheken umzugestalten bzw. anders zu führen bringt mehr Arbeit mit sich – das Büro von Herrn Stünkel ist chaotisch. Bücher und Papier stapeln sich. Das war nicht immer so, sagt Stünkel. Wandel heißt Arbeit.

Interview mit Michael Stünkel, Leiter der Zentralbibliothek Hannover

Smilla Kolbe (SK): Welche Funktion erfüllt Ihre Bibliothek für die Gemeinschaft abseits des klassischen Lesens und der Medienausleihe?

Michael Stünkel (MS): Ja, Klassisch ist [es] schon fast, ein „Dritter Ort“ zu sein. Ein Treffpunkt zu sein, Austausch zu haben untereinander. Manchmal auch allein in Gemeinschaft sein, also wir beobachten hier viele Menschen die hier einzeln sitzen, aber es genießen, das rundherum auch Menschen einzeln sitzen und so kommt man ins Gespräch. Also der Ort des Treffpunkts, auch der Auseinandersetzung. Es gibt hier viele Veranstaltungsformate, wo diskutiert wird – kontrovers diskutiert wird. [Diese Veranstaltungen] kann man konsumieren, man kann aber auch mitmachen.

SK: Was sind das für Veranstaltungen?

MS: Wir machen zu bestimmten Themen Diskussionsveranstaltungen. Literarische Lesungen eher weniger, weil das in Hannover anders abgedeckt ist. Zum Beispiel zum Tag der Demokratie oder zum Tag der Bibliotheken. Wir hatten jetzt das Queere Wohnzimmer für vier Monate mit Workshops Lesungen, Diskussionen und Beratungsterminen rund um das Thema in unserem Haus.

© Zentralbibliothek Hannover

SK: Was bedeuten Dritte Orte für Sie im Zusammenhang mit Bibliotheken? Wahrscheinlich genau das, oder?

MS: Genau das. Der klassische Ort zwischen Zuhause und Arbeit. Nicht kommerziell, ohne Verzehrzwang, niederschwellig zu benutzen, gute Öffnungszeiten [lacht]. Das ist auch ein Punkt, an dem wir weiter arbeiten. Wir haben jetzt die Öffnungszeiten Anfang des Jahres von 11 Uhr bis 19 Uhr auf 9 Uhr bis 19 Uhr erweitert.

SK: Wie werden die neuen Öffnungszeiten angenommen?

MS: Die werden sehr gut angenommen. Ganz schnell ging das. Wir haben im Januar angefangen, in der Hoffnung, ein bisschen zu üben, bis die Leute das alle mitbekommen haben, dass sie früher kommen können. Es waren aber relativ schnell sehr gute Zahlen.

SK: Schön, dass das so gut funktioniert. Ich hab mir ein paar Interviews mit anderen Bibliothekaren, die von Bibliotheken nicht als Orte, sondern als Konzepte gesprochen haben, angesehen. Also insofern, dass die Räumlichkeiten geboten durch die Bibliothek werden und dann die Gemeinschaft etwas eigenes draus macht. Würden Sie dieser Aussage zustimmen? Trifft das auf die Stadtbibliothek Hannover zu?

MS: Ja, da sind wir gerade dabei. Wir haben zum Beispiel das Repair-Café. [Das] ist etwas, was auf uns zugekommen ist und von Ehrenamtlichen, insbesondere von einer Person, [betrieben wird]. Das bedeutete eine gewisse Anlaufzeit und inzwischen läuft es vollkommen ohne uns. Ein wenig organisatorische Arbeit durch den Hausdienst, aber nachdem wir Versicherungsfragen, Datenschutz und solche Sachen geklärt hatten, organisiert sich das selber. [Die Veranstalter des Repair-Café] sind einmal im Monat hier. Das versuchen wir mit anderen Konzepten auch umzusetzen. Zum Beispiel die Methothek, kein ganz schönes Wort [lacht], aber gemeint ist damit, dass Menschen die etwas können zum Thema Coaching, Kommunikationstraining, Selbstoptimierung im positiven Sinne, Bewerbungsgespräche vorbereiten,… andere Menschen bei ihrem Vorhaben unterstützen. Diese Personen kommen zu einem bestimmten Tag und machen eine Coffee-Lecture, also kleine Vorträge, aber auch mit Beteiligung der Teilnehmer. Da wünschen wir uns auch, dass sich das mehr verselbstständigt. Wir organisieren das bisher, wir akquirieren auch die Vortragenden, aber es sieht so aus, als würde das auch eine Eigendynamik bekommen, sodass das Bibliotheksbenutzer für Bibliotheksbenutzer dann anbieten.

SK: Also selbstverwaltet dann quasi.

MS: Ja genau. Und da gibt es mehrere Sachen, die auf diese Schiene gestellt werden sollen.

SK: Interessant. Man braucht ein hohes Vertrauen in die Leute, dass das alles so funktioniert, oder?

MS: Ja, unbedingt. Daran muss man auch bei den Kollegen etwas arbeiten. Aber das ist relativ schnell aufgebaut, dieses Vertrauen, wenn sich bewahrheitet, dass nichts passiert. Also, alle wollen ja was Gutes.

SK: Sie meinten im Vorgespräch bereits, dass hier nicht alles neu gebaut werden kann, aber auch, dass sie sich Räume schaffen wollen, sodass die Zentralbibliothek Hannover zu einem „Dritten Ort“ wird. Haben Sie sich da bestimmte Kriterien bei der räumlichen Gestaltung aufgestellt um eine einladende Atmosphäre zu schaffen?

MS: Mehrere Kriterien. Durch die Haushaltssituation, oder überhaupt auch durch nachhaltiges Handeln, was auch zu unseren Leitthemen gehört, haben wir nicht neu gekauft, sondern „upgecycelt“, also vorhandenes Material umgebaut, weiter verwendet. Aber sehr radikal, also man sieht nicht unbedingt, dass das Regalsystem aus den 70er Jahren stammt, sondern es ist so neu gestaltet, dass es gut in die Zeit passt. Dann haben wir festgestellt, dass wir wenig, viel viel weniger Bestand brauchen, als wir oder auch viele andere gedacht haben. Wir haben nach festen bibliothekarischen Kriterien ganz viel Medien ausgesondert und dann Platz geschaffen [für eine einladende Atmosphäre]. Anstatt Bücherregale haben wir jetzt freie Flächen. Wir haben viele Einzelarbeitsplätze und Lernzonen geschaffen. [Wir] sind jetzt dabei, auch diese zu möblieren, Steckdosen nachzurüsten. Das ist in jeder Bibliothek, die nicht aus diesem Jahrzehnt stammt, immer eine offene Stelle, weil man hat damals nicht mit Steckdosen geplant.

SK: Warum auch.

MS: Ja, warum auch. Aber es ist ein großes Thema auch für die Kunden hier. Zusätzlich haben wir in einem Partizipationsprozess einerseits intern mit unseren Mitarbeitern aber auch extern mit (Nicht-)Nutzern eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Üblich mit Kritikphase, Utopiephase und abschließender Realisierungsphase. Außerhalb des Hauses auch. Da sollten die Teilnehmer sich die Bibliothek der Zukunft vorstellen. [Es gab] bestimmte Methoden. Einmal mit Lego Serious Play oder auch mit Mood-Boards. Jedenfalls extern moderiert, nicht, dass wir als Korrektur dabei waren. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt sind auch Kriterien für uns. Wir versuchen, die Vorstellung einer Bibliothek der Zukunft unserer Mitarbeiter, aber auch der Kunden und Nicht-Kunden, umzusetzen.

SK: Das fließt also auch in die Überlegung [der Gestaltung] mit ein?

MS: Ja, das war sogar auch oft Rechtfertigung oder Auslöser für bestimmte Sachen, die wir gemacht haben.

SK: Das ist ist sehr schön. Wie kommt die Gestaltung der Bibliothek bei den Nutzern an?

MS: Also einmal sieht man, dass das Haus voll ist. So verkehrt kann es also nicht gewesen sein [lacht]. Es gibt viel positive Resonanz zur Reduzierung der Medien, einerseits, natürlich gibt es aber da auch große Kritik.

SK: Ja?

MS: Also, das Aussondern von Büchern ist für manche Menschen einfach ein Tabu. Und das muss man natürlich auch aushalten. Und es ist auch kein demokratischer Abstimmungsprozess. Wer sich positiv oder negativ äußert, das ist nicht in Zahlen zu messen, sondern es sind nur die Menschen, die sich eben äußern. Was daraus resultiert ist, dass man merkt, wie positiv es angenommen wird, dass wir Veranstaltungen machen, die auch in der Öffnungszeit schon beginnen. Das haben wir früher nicht gemacht. Wir haben immer erst geschlossen und dann um 19.30 Uhr was angefangen. Das war personell aufwendig und außerdem war es auch für die Kunden oder die Besucher gar nicht so optimal. Jetzt bleiben sie zum Teil hier, kriegen mit, um 17 Uhr beginnt hier irgendwas, beteiligen sich sogar. Also, das hat einen echten Mehrwert und das spricht auch dafür, dass die Kunden das gut finden. Also es gibt eine positive Resonanz.

Es gibt immer Einzelne, die sagen „Ich möchte hier meine Ruhe haben.“, aber auch dafür haben wir einen Raum geschaffen. Der zwar auch manchmal sehr gut gefüllt ist und dann wird es da doch lauter, aber wir sind immer noch dabei, die Zonen ein bisschen schärfer zu definieren.

SK: Gibt es Maßnahmen, um genau diese Balance zu halten, zwischen einem ruhigen Ort und einem belebten Ort?

MS: Das ist bei uns einfacher als in anderen Bibliotheken, weil wir gestapelt sind. Wir haben fünf Etagen. Andere Bibliotheken haben es eher in der Fläche und da ist es schwierig. Hier kann man schon die Etage ein bisschen anders definieren. Also im fünften Stock hinter dem Aufzug, das ist eine wunderschöne Ecke, da haben wir die Methothek angesiedelt. Die sind da für sich sozusagen. Dann gibt es Arbeitsräume mit Einzeltischen und Arbeitsräume mit Gruppenmöglichkeit. Das Untergeschoss, da sind wir jetzt dabei, da ist es auch noch mal stiller. [Dort] wollen wir Arbeitsplätze einrichten, aber eben auch ein bisschen gemütlichere, also keine Büroarbeitsplätze und nur Tisch und Stuhl, sondern auch mit ein bisschen Atmosphäre.

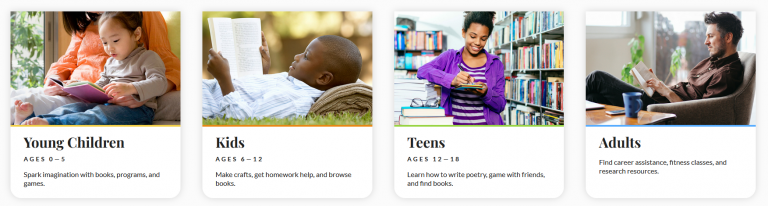

SK: Ich war schon einige Zeit vor unserem Termin da und habe so ein bisschen beobachtet, wer hier so reingeht, das scheint mir eine bunte Mischung zu sein. Gibt es dennoch eine Personengruppe, die die Bibliothek am häufigsten nutzt? Oder ist das schwer zu sagen?

MS: Das ist ein bisschen saisonabhängig, also die Sekundarstufe 2, die Schüler die Facharbeiten schreiben und vor dem Abitur stehen, das ist eine große Gruppe, die auch unheimlich fleißig ist [lacht]. Das ist aber nur eine Gruppe; es gibt viele mittelalte Erwachsene, die sich hier aufhalten. Es gibt auch trotzdem noch die typischen Romanleser…

SK: Sind noch nicht ausgestorben?

MS: Nee [lacht], die bedürfen auch einer besonderen Pflege, weil da ist der Inhalt eben nicht so objektivierbar, wie es jetzt gerade im Trend ist. Bei BWL braucht man das, bei Technik und EDV das… [Bei Romanen] muss schon ein fachlicher Input von uns kommen. Menschen in Ausbildung, Deutschlernende, ganz viel. Und Menschen, die einfach miteinander sprechen wollen, das sieht man auch. Erfassen kann man das schlecht. Da müsste man ja wirklich gucken, für wen hält man jemanden. Ist das ein Schüler oder ist das ein Auszubildender. Lernt [die Person] Deutsch oder ist sie schon viele Jahre hier und liest einfach irgendeine Fachzeitschrift? Also das ist schwierig.

SK: Gab es trotzdem Veränderungen im Laufe der Jahre von den Besuchern oder war das ähnlich, wie sie es jetzt beschrieben haben?

MS: Also diese Tendenz, dass junge Leute hier sind, die ist gestiegen. Das kann man sagen, ja. Leute mit einer höheren Lärmtoleranz auch. Das ist schon richtig trubelig hier. Da sagen manche – ich bin ja auch schon lange hier – viele ältere Kunden, das ihnen das hier jetzt oft auch zu laut ist. Nicht, weil es undiszipliniert laut ist, [es sind] einfach viele Menschen, die sich unterhalten. Das erhöht den Lärmpegel und das möchten manche nicht, aber das ist, glaube ich, die Minderheit.

SK: Dann bietet es sich mit den Etagen ja tatsächlich an, dass man diese thematisch gestaltet.

MS: Ja, wobei man trotzdem sagen muss, wir haben ja den großen Innenhof und alles ist offen, so [geschlossen] sind die Etagen dann doch nicht, aber es ist zumindest ein Angebot.

SK: Wie spricht die Stadtbibliothek Hannover Menschen an, die normalerweise wenig Zugang zu kulturellen oder sozialen Räumen haben?

MS: Also wir gehen zunehmend auch raus aus dem Haus. Kennen Sie das Aufhof-Projekt?

SK: Ja.

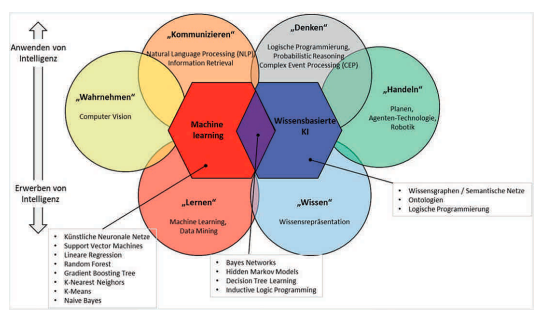

MS: Da waren wir auch, mit mäßigem Erfolg, aber wir waren da und das ist erstmal schon richtig [lacht]. Dann sind wir bei den Smart City Days dabei, bei jugendlichen Technikfreaks sozusagen [lacht], mit Robotik gehen wir um. Wir haben Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres, eine Technothek. Ganz kultur- und bildungsferne Menschen kriegen wir nur durch Kindergärten [und] Schulen oder durch andere Vermittler. Die Technothek soll eher die MINT-Fächer propagieren.

SK: Also Sie gehen dann auch aktiv in Schulen und Kindergärten?

MS: Ja, das ist aber schon lange Standard.

SK: Das ist dann nochmal niederschwelliger, oder?

MS: Ja. Und die Zielgruppen, auf die muss man eben oft zugehen. Man muss nicht um die Aufmerksamkeit betteln, sondern man muss sich einfach nur zeigen. Das ist ja oft das Problem, dass man nicht bekannt genug ist und wenn es dann bekannt wird, ist großes Erstaunen da.

SK: Welche Herausforderungen bestehen denn bei der Etablierung der Bibliothek als Dritter Ort? Bezogen auf Ressourcen, Personal,… Wie ist da Ihre Einschätzung?

MS: Also Herausforderungen gibt es zum Teil an die Mitarbeiter, weil auch ein anderes Publikum kommt. Es kann Konflikte geben, weil die Auffassung, wie man sich in einer Bibliothek verhält, eben doch verschieden sein können. Ich will das aber gar nicht so betonen, weil das für mich erstens nicht so eklatant ist und zweitens nicht so viel ist. [Es ist] kein Grund, sich von dem Konzept der Bibliothek als sozialer Raum wieder abzuwenden, aber man muss es natürlich sehen. Das Thema Wohnungslosigkeit haben wir schon immer gehabt, damit muss man umgehen. Die kümmert es aber nicht, ob wir als Dritte Orte definieren oder nicht. Wenn es hier warm und trocken ist und draußen nass und kalt, dann kommen sie natürlich und sollen auch kommen, das ist völlig in Ordnung. Herausforderung sonst ist, dass es ein anderes Arbeiten ist. Also die klassische Auskunft zum Beispiel. Da kommt jemand und möchte wissen, wo steht welches Buch, das ist nicht mehr die Hauptarbeit.

SK: Sondern?

MS: Die meisten kommen dann mit ihrem Handy und sagen, ich hab das Buch recherchiert und brauchen nur einen Hinweis, wo das jetzt ist. Das geht aber auch mit einer Ausschilderung. Es ist eher, dass man auch diese ganzen Begegnungen etwas moderiert, die hier stattfinden. Sehr viel Komplikationen und extrovertierteres Verhalten als früher vielleicht [lacht]. Aber auch nicht zu viel Regeln. Man muss schon auch als Mitarbeiter, der hier im Hause arbeitet, zulassen können, dass zum Beispiel die Möbel flexibel genutzt werden.

SK: Dann habe ich noch eine Frage zur Digitalisierung. Inwiefern werden Bibliotheken als Dritte Orte durch aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung und veränderte Lesekulturen beeinflusst?

MS: Also es ist schon so, dass die Leute die Begegnung suchen, auch wenn sie das herkömmliche Bibliothekserleben nicht so haben, sondern ein anderes. Wir haben hier mehrere Personen, die um 9 Uhr kommen, mit ihrer Tasche und ihrem Laptop, und dann bis 14 Uhr hier sitzen, zwischendurch Kaffee trinken gehen, offenbar hier arbeiten. Also die nutzen den digitalen Raum, ein gutes WLAN, also eine relativ ideale Arbeitsatmosphäre. Man ist nicht allein und muss sich selber auch irgendwie disziplinieren. Aber Digitalisierung meinen Sie jetzt nicht [insofern als dass] wir die Medien digital zur Verfügung stellen?

SK: Vielleicht ist das auch eher eine persönliche Frage. Durch Social Media ist es schwerer, die Verbindung zu anderen Leuten aufrecht zu erhalten. Man lebt quasi halb im Internet. [In dem Rahmen interessiert es mich], ob die Bibliothek ein Raum sein kann, um die Gemeinschaft zu fördern.

MS: Die persönliche, dann?

SK: Ja, genau.

MS: Ja das könnte ich so bestätigen. Wir merken das zum Beispiel im Queeren Wohnzimmer. [Dort] hatten wir mehrere Lesungen mit hauptsächlich jungen Autoren, die offenbar eine Szene bedienen. Da kommen die Leute aus Oldenburg mit ihren Eltern, weil sie diese Person lesen/sehen/hören wollen und andere treffen [wollen], die [den Autor] auch toll finden. Also das Phänomen, Lesen, Vorlesen, Lesungen, ist schon dann auch wieder im Plus und im Fluß.

SK: Werden Bibliotheken auch in Zukunft noch relevant sein?

MS: Wenn sie so weitermachen, wie wir, ja [lacht]. Also das ist glaube ich der springende Punkt. Wenn sie sich an den Bedürfnisse der Bevölkerung orientieren, ohne das Erbe, oder banal gesagt, das Buch, aufzugeben. Das ist ja kein entweder oder sondern es ist beides. Und es gibt Phasen, da hat der Bestand das Vorrecht gehabt und dann kommt die Welle: jetzt hat der Raum das Vorrecht und es wird sich irgendwie einpendeln zu einem bestimmten Maß.

SK: Das ist eine schöne Zukunftsaussicht. Abschlißende Frage. Welche neuen Projekte oder Ideen gibt es, um die Stadtbibliothek Hannover als Treffpunkt und sozialen Ort noch stärker zu etablieren?

MS: Wir hatten zwei Jahre lang einen Raum unten, das war ein Garderobenraum, mit hässlichen Schränken [lacht], den haben wir leer geräumt und zum Experimentierraum gemacht und haben [diesen Raum] verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt. Jeweils vier Monate. Da gab es einmal das Thema Job und Karriere. Da war das Jobcenter dabei und die Sparkasse hat den Jugendlichen erzählt, wie man ein Konto eröffnet, mit Geld umgeht. Das andere war die Artothek. Kennen Sie die?

SK: Ja, die kenne ich.

MS: Die war hier für vier Monate und hat den Raum völlig anders umgestaltet und hat hier eine ganz andere Atmosphäre reingebracht. [Danach hat die Artothek] eine andere Unterkunft bekommen und wir hatten dann wieder ein neues Projekt. Das wollen wir noch ein bisschen weitermachen, dass einfach die Menschen hierherkommen können und was machen können. Das wollen wir ausbauen. Die Projekte, die wir angefangen haben sind auch noch am laufen, es ist noch nicht zu Ende. Was unten im Experimentierraum startet, soll verstetigt werden. Die Methothek, startete auch im Experimentierraum und hat jetzt einen Ort bekommen. Genauso das Queere Wohnzimmer. Die Veranstaltungsreihe ist vorbei, aber für die Community sind wir weiter als Ort da, den sie eigenständig bespielen können. Das wird ein ideeller Ort werden, also das ist… wir haben so ein quietschbuntes Sofa aus dem Schauspielhaus. Haben Sie das gesehen?

SK: Ja.

MS: [lacht] Ja, das ist ne Leihgabe, das Wohnzimmer ist jetzt auch aufgelöst. Aber wir haben gesagt, von der Idee zum Ort. Nee, umgekehrt. Vom Ort zur Idee. Also die Idee bleibt erhalten, so als Haltung oder als Statement oder als Raum für Aktion.

Fazit

Durch das Interview mit Michael Stünkel über Bibliotheken als Dritte Orte konnte ich wertvolle Einblicke gewinnen und besser verstehen, wie Bibliotheken der Zukunft den sozialen Aspekt in den Mittelpunkt stellen, um Gemeinschaft zu fördern. Besonders faszinierend ist, dass Bibliotheken ein besonders niedrigschwelliges Angebot schaffen, um als Dritte Orte zu fungieren. Man muss kein konkretes Ziel haben, um eine Bibliothek zu besuchen: Vielleicht schaut man sich einfach die Neuzugänge an, liest die Zeitung oder bringt Bücher zurück – und entdeckt plötzlich eine Veranstaltung, die einen zum Bleiben einlädt. Diese Ungezwungenheit ermöglicht es, soziale Teilhabe ohne die Verpflichtung zu erleben, gezielt an einem Angebot teilnehmen zu müssen. Dabei wurde deutlich, dass dieser Ansatz zwar nicht alle Bedürfnisse gleichermaßen erfüllen kann, jedoch essenziell für die Weiterentwicklung moderner Bibliotheken ist. Es ist ein Thema, das sich kontinuierlich wandelt und weiterentwickelt – eine Dynamik, die besonders spannend und bedeutsam bleibt. Weißt du, was dein Dritter Ort ist? Mache das Quiz und finde es heraus!

Dein Dritter Ort

Quellen

¹ Archive/Stadtbibliothek-Hannover/Veranstaltungen/Workshop-s-in-der-MethoThek-der-Stadtbibliothek-Hannover/Was-ist-die-MethoThek

² https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/de/Microsites/aufHof/aufhof.php

³ https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bildung/Bibliotheken-

https://artothek-hannover.de/

Bildnachweise

https://www.pexels.com/de-de/foto/gruppe-von-personen-1472334/

https://www.mattynewton.com/

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Bildung/Bibliotheken-Archive/Stadtbibliothek-Hannover

https://www.pexels.com/de-de/foto/person-die-weisse-kreide-halt-625219/

https://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Meldungsarchiv-f%C3%BCr-das-Jahr-2024/%E2%80%9Eaufhof%E2%80%9C-soll-verl%C3%A4ngert-werden

https://artothek-hannover.de/